Demandas socioambientais dos amazônidas devem ser consideradas nos indicadores do novo Plano Nacional de Logística, apontam IEMA, GT Infra e ISA

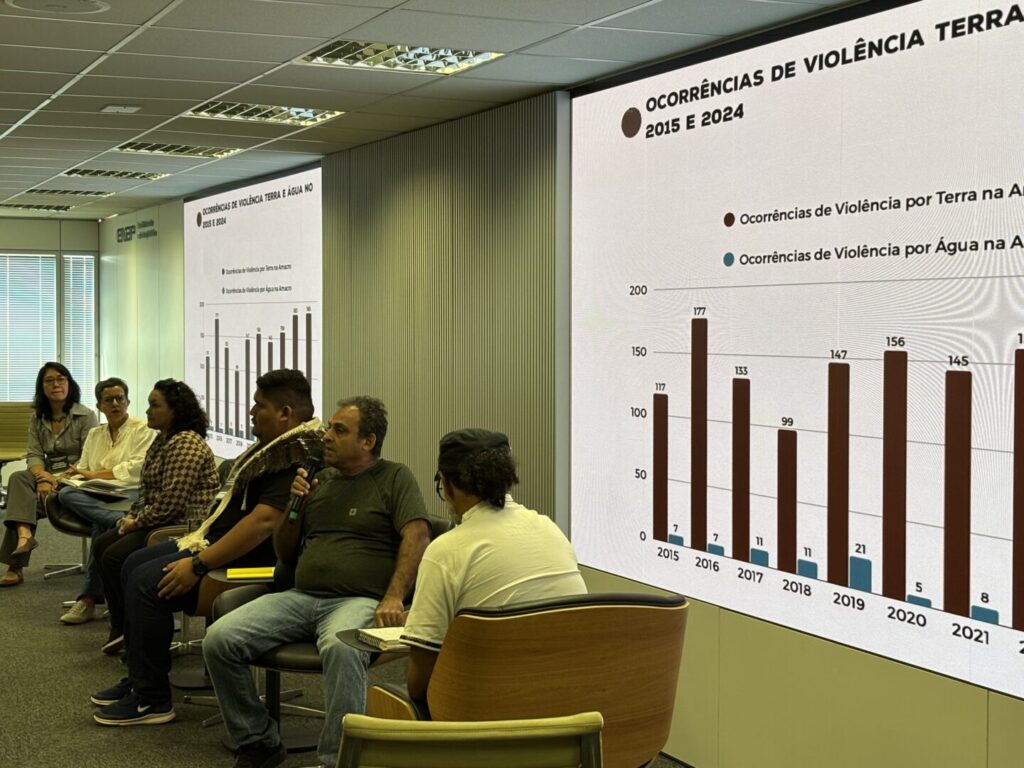

Em conjunto com o Ministério dos Transportes, organizações da sociedade civil debateram diretrizes sociais e ambientais para a logística da Amazônia, em Brasília. Jacilene Pedroso Lopes vive às margens do rio Tapajós há décadas. Pescadora, mãe, conhece cada curva do rio como quem vive na própria casa. Mas, hoje, quando lança a rede, volta com ela quase vazia. “Falta peixe”, lamenta, olhando para as águas que sustentaram sua família por gerações. “O governo precisa saber: tem vidas nas reservas do Tapajós”, ressalta Lopes. A voz da pescadora, que faz parte da Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós, ecoou na sexta-feira (12) em Brasília, onde lideranças amazônidas se reuniram com o Ministério dos Transportes para uma missão urgente: garantir que o futuro da infraestrutura brasileira não destrua o presente de quem vive na floresta. O 2º Workshop de Grupo Focal para o Plano Nacional de Logística (PNL 2050) foi promovido pelo Ministério dos Transportes (MT), Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental (GT Infra) e Instituto Socioambiental (ISA). O encontro teve como objetivo debater e aprimorar os critérios socioambientais apresentados na consulta pública “Indicadores Socioambientais e Climáticos para o Plano Nacional de Logística 2050”, e aberta para contribuição. Estes critérios foram desenvolvidos para consolidar a incorporação da análise de riscos e impactos socioambientais e climáticos ao planejamento de transportes de longo prazo. O texto apresentado e disponibilizado pelo Ministério dos Transportes na consulta pública, resumidamente, aponta que os riscos para a infraestrutura incluem trechos expostos a inundações, deslizamentos e secas, afetando especialmente a malha rodoviária e hidroviária. Já os riscos decorrentes da infraestrutura abrangem impactos sobre terras indígenas, quilombolas e comunidades vulneráveis, além de conflitos sociais. Também se destacam danos ambientais, como supressão de vegetação, perda de patrimônio espeleológico e atropelamento de fauna em Unidades de Conservação. Por fim, há o agravamento das emissões de gases de efeito estufa, medidas por transporte, investimento e ciclo de vida da infraestrutura. Aprimoramento dos indicadores socioambientais De modo geral, os indicadores apresentados pelo governo focaram mais na infraestrutura. Por conta disso, durante o encontro, especialistas do terceiro setor, lideranças de organizações comunitárias amazônidas e pesquisadores propuseram que fossem considerados impactos mais amplos sobre territórios e meios de vida de populações locais associados a fatores como grilagem de terras públicas, crimes ambientais e falta de reconhecimento de direitos territoriais de comunidades tradicionais. Uma das principais questões levantadas foi a falta de indicadores sobre os riscos socioambientais de hidrovias que fazem parte de corredores logísticos do agronegócio e de indústrias de mineração. Houve preocupação com a dragagem de rios, especialmente referente aos peixes e espécies da fauna em geral, assim à agricultura de várzea e à navegação de pequenas embarcações. Desse modo, houve troca de informações e dados que poderiam contribuir para um plano logístico de infraestrutura onde os critérios socioambientais possam ser mais efetivos e indicar caminhos mais seguros para a construção de corredores logísticos no território nacional. Em relação aos critérios apresentados, os principais temas para melhoria nos indicadores, apontados pelos amazônidas, pesquisadores e especialistas do terceiro setor foram: análise de alternativas para os traçados dos transportes e de impactos cumulativos e indiretos das obras; dados detalhados sobre hidrovias, portos, cargas, passageiros, acidentes e conflitos territoriais; critérios socioambientais com governança territorial, bem-estar, aspectos socioculturais, ecossistemas e mudanças climáticas; necessidade de integração a outros planos setoriais e de medidas para salvaguardar terras públicas não destinadas; consulta Livre, Prévia e Informada com participação das comunidades afetadas; indicadores e análises menos fragmentadas de obras, com visão sistêmica dos projetos; urgência de institucionalizar o planejamento, vinculando-o ao orçamento público e consolidando critérios socioambientais em política de Estado. Mariel Nakane, do Instituto Socioambiental (ISA), enaltece a importância da abertura do debate com as comunidades impactadas, a academia e a sociedade civil: “Os indicadores socioambientais do PNL 2050 podem refletir o acúmulo que a sociedade tem com as experiências negativas de projetos de transportes, e aproveitar a oportunidade de inaugurar um legado no planejamento setorial de transportes comprometido com não reproduzir os mesmos erros anteriores”. Renata Utsunomiya, do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental, destacou a necessidade da inserção de dados sobre cargas, passageiros, riscos e acidentes, portos e conflitos territoriais e reforçou que a emissão de gases efeito estufa não pode ser critério único no modal. “É preciso considerar como diferentes ameaças interagem e afetam o território”, diz Utsunomiya. Alinhar o planejamento de infraestruturas de transportes de forma integrada a outros planos setoriais, em especial o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), foi um dos principais pontos levantados por André Luís Ferreira, diretor-executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA). Em relação ao planejamento, Ferreira apontou que é essencial elencar quais são as alternativas para resolver os problemas de infraestrutura existentes, os riscos sociais e ambientais de cada uma das alternativas, e como comparar essas alternativas e selecionar os projetos, considerando que existem indicadores de dimensões muito distintas como econômicos, sociais e ambientais. Aliás, projeções da matriz origem-destino disponibilizadas pelo MT apontam que, até 2050, a produção de milho na região da Amazônia Legal deve triplicar, de 47 milhões para 133 milhões de toneladas. “Historicamente há uma pressão para essas mercadorias saírem pelo Arco Norte, passando por regiões do Madeira, do Tapajós-Xingu e do Tocantins-Araguaia. Mas há várias alternativas que devem ser avaliadas”, afirmou. A falta de avaliação de alternativas e o subdimensionamento de impactos de obras foram reforçados por William Leles, do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao apresentar projeções para a Ferrogrão (EF-170), ele demonstrou que, em vez de reduzir pressões, a obra tende a intensificar a movimentação de cargas na região, aumentando conflitos. “Se ela for construída, a movimentação no local aumenta, inclusive em rodovias. Isso vai trazer conflito de terras e mais impacto”. Segundo o pesquisador, é preciso considerar que os efeitos de uma ferrovia não se limitam ao traçado da obra, mas se estendem do ponto de origem